【石油焦】价格暴涨背后天然石墨、人造石墨、硅碳负极材料之争!

【石油焦】价格暴涨背后天然石墨、人造石墨、硅碳负极材料之争!

2025年2月7日,部分低硫石油焦的出厂价已悄然逼近6000元/吨,较2023年初暴涨150%。作为锂电池负极材料的核心原料,石油焦的价格异动不仅关乎企业利润,更可能重塑动力电池的成本曲线。

价格狂飙:供需、政策与资本的合谋

春节假期结束,随着石墨电极企业陆续收假复工,节前上游原料低硫石油焦价格强势上行对石墨电极市场积极利好逐渐显现,成本上抬,石墨电极企业生产压力增加,主流企业积极求涨以减缓亏损幅度,据企业初步反馈来看,市场当前调涨信心较足,但受假期刚结束影响,市场内询单较少,下游开工恢复缓慢,对石墨电极需求滞后,目前市场在延续节前价格基础上积极推涨为主。

供给侧:“炼油减产+新能源挤占”的绞索

炼油产能收缩:全球“双碳”政策下,欧美炼油厂加速淘汰落后产能。2024年,欧洲炼油产能同比下降8%,美国页岩油炼厂关停率达12%。低硫石油焦作为炼油副产品,供应量骤减。

光伏需求爆发:2024年全球光伏级石油焦需求激增35%,硅料企业(如通威、协鑫)争抢低硫焦资源,推升价格。

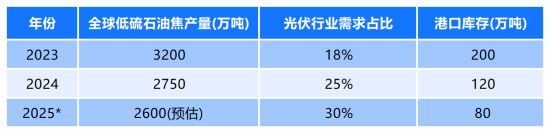

库存博弈:贸易商囤货量达历史峰值,国内港口库存从2023年的200万吨降到80万吨,人为制造“虚假短缺”。

需求侧:负极材料产能狂飙的“资源黑洞”

2024年全球锂电池负极材料需求达220万吨,对应石油焦需求超300万吨,但实际供应仅260万吨,缺口达13%。

产能泡沫:中国负极企业规划产能超500万吨(2025年),远超全球需求预期(350万吨),导致原料争夺白热化。

地缘政治:原油-焦价的“蝴蝶效应”

原油价格传导:2024年全球油价突破120美元/桶,炼油毛利压缩,炼厂减产进一步加剧石油焦短缺。

贸易壁垒:美国对华石墨出口限制升级,倒逼中国负极企业转向国产石油焦,内需压力激增。

三重暴击:成本、账期与替代危机

成本飙升:吨成本激增8000元,毛利率跌破10%

生产1吨人造石墨需1.2-1.5吨石油焦,按6000元/吨计算,原料成本从2023年的5000元/吨飙升到9000元/吨。

叠加石墨化加工费(1.5万元/吨),负极材料总成本突破2.5万元/吨,而市场售价仅2.8-3万元/吨,毛利率从35%暴跌到8%。

资金链危机:下游压价+账期拉长

电池厂“砍价令”:国内头部锂电池企业要求负极降价15%,价格传导机制失效。

账期博弈:应收账款周期从90天拉长到180天,中小企业现金流断裂风险陡增。

技术替代威胁:硅基负极的“降维打击”

特斯拉4680电池硅碳负极量产,能量密度提高20%,若石油焦价格持续高位,技术替代进程可能加速。

行业焦虑:贝特瑞、杉杉等头部企业硅基负极研发投入激增50%,但商业化仍需3-5年。

突围之战:从资源卡脖子到产业链重构

纵向一体化:向上游资源端渗透

参股炼厂,锁定低硫焦供应。

布局焦煤,开发煤系针状焦替代石油焦,成本减少20%。

横向技术变革:材料体系多元化

天然石墨逆袭:通过表面包覆改性(如纳 米碳化硅涂层),循环周期突破2000次,成本较人造石墨低30%。

硅基负极加速:硅基负极理论容量(4200mAh/g)是石墨的10倍,可对冲原料成本压力。

硬碳突围:广汽埃安开发生物质硬碳(椰壳基),适配钠离子电池,原料成本仅石油焦的1/3。

全球供应链重组:从“中国制造”到“全球布局”

海外布局:国内多家负极材料企业在海外投资建设生产基地。

石油焦进口替代:从俄罗斯、委内瑞拉进口高硫焦,通过脱硫工艺(成本增加5%)缓解供应压力。

未来展望:2026年或成行业分水岭

价格拐点猜想

下行压力:2025年下半年,全球新增炼油产能(中东、印度)释放,低硫焦供应缺口收窄到5%。

上行风险:若原油价格突破150美元/桶,炼厂开工率持续低迷,焦价或冲上8000元/吨。

技术路线终局

人造石墨:份额从80%降到60%,但仍为主流路线。

天然石墨:份额从15%升到25%,成本优势凸显。

硅基/硬碳:份额从5%升到15%,开启第二增长曲线。

行业格局重塑

头部集中:CR5(前五大企业)市占率从70%升到85%,尾部企业批量出清。

全球竞合:日韩企业(如浦项化学)加速并购中国二线厂商,争夺剩余市场份额。

危机or转机?石油焦暴涨下的产业抉择

石油焦价格的暴涨,表面是资源短缺的危机,实则是产业链从粗放扩张转向精益运营的转折点。

当中国企业通过纵向整合、技术迭代与全球化布局撕开困局,这场“黑金风暴”或将催生真正的全球锂电材料巨头。而答案,或许就藏在下一个技术突破或资源并购的暗战中。

欢迎随时联系我们,获取有关石油焦市场的进一步信息。我们的团队致力于为您提供深度见解和根据您的需求量身定制的帮助。无论您对产品规格、市场趋势还是定价有何疑问,我们都会竭诚为您解答。

没有找到相关结果

0 个回复